細菌(微生物)学と食品衛生法上で異なる大腸菌の定義

食品衛生法では「各食品別に細菌学的成分規格」が定められています。また、成分規格以外にも、製造基準、調理基準、保存基準及び加工基準にも微生物の規格が定められています。さらに、「衛生規範」では、食品衛生の確保及び向上を図るために、食品衛生法の成分規格になじまず、しかも食中毒が多発している食品を取り上げ、その微生物に関する指導基準が定められています。

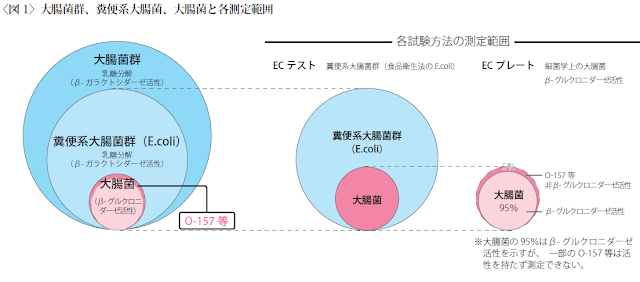

これらの規格に基づきスーパーマーケットやコンビニエンスストア等でも製品別に自主規格を定められています。これら店舗の衛生管理と安全性を同時に評価する指標菌として、「大腸菌群Coriforms」、「糞便系大腸菌 Fecal coliforms(E.coli)」および「大腸菌 Escherichia coli」があます。これらは食品が衛生的に取り扱われ、さらに、病原微生物汚染の可能性があるか否かを示しており、その測定方法は明確に区分されています。

しかし、細菌分類学上の「大腸菌」と、食品衛生法上の「大腸菌(E.coli)」は、異なる用語であり、そもそも食品衛生法上では「大腸菌」の規格基準は存在していません。

そして食品衛生法上で記載されている「E.coli」は、EC発酵管を44.5℃で24時間培養し、ガス産生した細菌群であり、(その後 IMViC試験が定められています。)これは糞便系大腸菌群(E.coli)のことを指しているため、「E.coli(または大腸菌(E.coli))=糞便系大腸菌群」というのが正解です。

○大腸菌は2種類ある

A)細菌分類学上の学名

B)食品衛生法上の行政用語

※但し、B)の大腸菌( E.coli)は糞便系大腸菌群(E.coli)のことである。

○食品衛生法上には大腸菌の規格は無い

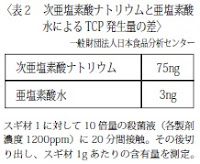

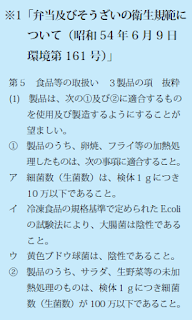

一方で昭和 54年に公開されている「弁当及びそうざいの衛生規範」では、「大腸菌が陰性であること」という記述が見られ、食品衛生法上にも大腸菌が陰性であるという規格があると見て取れる表現(厳密には糞便系大腸菌(E.coli))が存在しています。

しかし、正しくは「冷凍食品の規格基準で定められた E.coliの試験法により、大腸菌は陰性であること。」※1までが記載されており、冷凍食品の E.coliの試験法とは、試料液を 10倍希釈(100倍希釈試料液)し、EC発酵管法で 44.5±2℃で 24時間培養し、ガスが産生されているのかどうかを確認すること ※2(その後 IMViC試験が定められています。)と記載されていますので、ここでも細菌分類学上の糞便系大腸菌群を測定していることがわかります。

また、糞便系大腸菌群(E.coli)は、ヒトまたは動物の糞便由来の大腸菌群であり、自然界に広く分布し、死滅しやすい事から、

1) 糞便由来の汚染がみられるということ。

2)比較的新しい糞便汚染がみられるということ。

以上の2点を示す汚染指標菌であるとされています。

「糞便系大腸菌群=大腸菌(E.coli)」の測定方法

糞便系大腸菌群=大腸菌(E.coli)の測定では、EC発酵管を用いて44.5℃±2℃で24時間後のガスの産生を確認することと定められていますが、一部ではペトリフィルム(ドライ培地)や、ESコリマーク寒天培地などの合成酵素基質培地を用いて測定した結果を、食品衛生法上の大腸菌(E.coli)を測定していると勘違いされているケースがみうけられます。

これらの培地は、大腸菌の特徴を示すβ-グルクロニダーゼ活性を指標とし、これらが存在していた場合には気泡を含む青色コロニーが現れて、違う場合には気泡を含む赤色コロニーが現れてきます。よって、これは細菌分類学上の大腸菌を測定しており、しかもβ-グルクロニダーゼ活性がある大腸菌しか測定しておらず、肝心のO-157等の一部の病原性大腸菌は測定されていないということになります。(図1)

従って、合成酵素基質培地は細菌分類学上の大腸菌の測定方法としては有効ですが、食品由来の汚染指標菌の測定方法としては適切ではありません。

食品衛生管理における糞便汚染指標菌

糞便系大腸菌群という言葉を使用する例としては、施設環境があり、例えば、同じ測定方法の同じ菌種であったとしても、トイレでは糞便系大腸菌群と呼びますが、食品では大腸菌(E.coli)と呼びます。

このように食品の衛生管理方法しましては、糞便系大腸菌群=大腸菌(E.coli)を測定することで、直接的な糞便汚染がみられるという判断を下すことができます。

しかし、大腸菌には細菌分類学上の呼び方と、食品衛生法上での呼び方の2つが存在し、測定しているものの違いを理解しておかなければ、せっかくの品質を管理されているのにも関わらず、期待している程の効果は得られません。

特に酵素基質培地で測定した菌種を食品衛生法上での大腸菌(E.coli)と勘違いしてしまいますと、糞便系大腸菌群を測定していないことと、O-157等の一部の病原性大腸菌は測定されておらず、品質管理上で本来測定し、管理しておきたい菌種とは異なってしまいます。

このこには、十分な注意を払い、対応して頂く必要があります!!

SANKEI NEWS Report 5月号 PDF版↓

https://drive.google.com/file/d/0BwbDyV31W2pXQkdIZWpRd0I4OTg/view?usp=sharing