牛乳に塩素酸化物を加えるとピンク色になる?

塩素酸化物は食品類や食品用原材料の殺菌剤として幅広く利用されていますが、この塩素酸化物で魚介類などの白色系の食材を殺菌処理した時、黄色やピンク色に発色してしまったという経験はありませんか?また、白いシャツや靴下等、一般的に白物と呼ばれている衣類を洗濯した時、変色してしまったという経験はありませんか?他にも、牛乳の中に、殺菌剤や漂白剤である次亜塩素酸ナトリウム等の塩素酸化物等が混入してしまいますと、牛乳の中のタンパク質と塩素酸化物が反応し、ピンク色に変化することがありますが、このような現象は毎回発生するという訳ではなく、ごく稀に発生するということの様ではありますが、塩素酸化物とタンパク質とが反応して発生する発色現象には、きちんとしたメカニズムが存在しています。

それは、塩素酸化物は反応性に富み、殺菌効果を発揮する以外にも使用状況に応じて様々な化合物に変化します。もちろん、塩素酸化物によって殺菌された対象物は元の組成を保っているという訳ではなく、様々な色素の前駆体物質へと変化します。このように塩素酸化物で殺菌処理した時に起こる発色現象や変色現象は、食品の分野ではあまり注目されていませんが、食品以外に目を向けますと、過去から様々な研究が行われています。

タンパク質中のアミノ酸残基との呈色反応

タンパク質中のチロシンやトリプトファンは必須アミノ酸であり、これらが酸化したり、酸と反応することで発色するという現象はよく知られていますが、これはアミノ酸残基が酸化する事で呈色反応の原因となる呈色物質が生じるからなのです。

また、長期間空気に触れることによっても酸化して呈色物質が産生してくることもあるようです。しかし、塩素酸化物のような酸化剤や漂白剤は接触するだけで同様の呈色物質が生じるために、この時の対象食品や、衣類は少なからず変色してしまいます。(古い衣類が黄ばんでくる等の現象も同じです。)その一方で、この呈色反応を利用して、染料業界では、天然繊維と塩素酸化物を反応させ、濃い紫色に着色させる研究(※)や、この発色現象を利用した塩素酸化物の残留や使用濃度を測定する検査キットや検査方法等は数多く存在し、食品や衣類を殺菌する際に問題となる呈色反応を、逆に、利用している分野や産業はたくさん存在しています。このように、敏感に反応する塩素酸化物は、タンパク質中のチロシンや、トリプトファン等のアミノ酸残基と接触することで呈色物質が生じ、呈色反応が起こるということと、この現象は、数多くの業種で広く利用されているということを覚えておいてください。

酸化性アミノ酸残基の発色反応の流れ

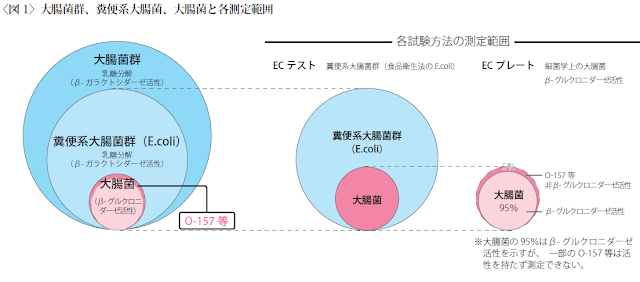

タンパク質中のチロシンやトリプトファン等のアミノ酸残基は塩素酸化物を加えることで反応し、酸化性アミノ残基に変化すると呈色物質が生じます。しかし実際は、2系統の色調変化が発生するということをご存知でしょうか?

チロシンは酸化しますと、最終的にはメラニンになり褐色の色調に変化してしまいますが、その中間段階ではピンク色に発色し、やがて濃い赤色に変化し、最終的には褐色の色調に変化してしまいます。このようにピンク色に発色している時にはドーパキノンという物質が生成されており、次に赤色に変化する時にはドーパクロムという物質が生成され、その結果として変色し、ピンク色から徐々に赤く発色してしまうといわれています。

その一方で、トリプトファンが酸化すると黄色く発色しますが、これはイサチン、インドキシルという物質が生成されている状態であり、次にピンク色に変わる際、インジゴレッドという物質が生成されるようです。

実際に牛乳に塩素酸化物を加えた際の色調の変化について

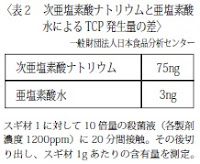

実際にこのような呈色反応が発生するのかどうかについて検証すべく、10倍希釈の牛乳10gに対して、同じく10gの塩素酸化物を加えた時の色調の変化について確認してみました。

まず、<図2>の①のように、塩素酸化物によって牛乳がピンク色に変化し、その後②のように一晩後にはピンク色から、黄色に変化します。

次に、<図3>の“呈色物質の生成過程と発色の機構”で言えば、塩素酸化物とチロシンが反応してピンク色に変化し、その後、塩素酸化物とトリプトファンが反応し、黄色が強く現れてきます。

このように、塩素酸化物とタンパク質は条件を変えると簡単に発色し、その色調は常に変化するということを、おわかりいただけましたでしょうか?

チロシン・トリプトファンが多い食品

牛乳(カゼイン)、大豆製品、マグロ、ちりめんじゃこ、ハモなどはチロシンやトリプトファンの含有量が多く、上述した呈色反応が発生しやすい食品であり、また、塩素酸化物を使用しなくても、保管中に変色しやすい食品群であるとも言えます。

これら食品類に、酸化作用や還元作用を持つ塩素酸化物である殺菌剤や漂白剤などを使用しますと、その対象物のタンパク質(アミノ酸)の中には呈色物質が生じやすく、その呈色物質が発色し、変色しやすい物や、食品類が沢山あると言うことを知って頂ければ、逆に、このタンパク質に対して事前に軽度な変性を加える事で、反応を完了させて、その後の変色を軽減もしくは防止するという使用方法は、今後十分に検討される余地があるといわれています。そして、実際に塩素酸化物によって食品を殺菌処理している間に、色調の変化を抑制する事ができたという症例は、数多く発表されています。また、このように、この発色反応は保管中にいずれ発生してくる現象ではありますが、事前処理によってこの反応を終了させておく事で、その後の変色を抑制したり、逆に、好ましい色調に変化させたりするという発想を実現できる応用研究は、大いに期待されています。

SANKEI NEWS Report 12月号 PDF版↓

https://drive.google.com/file/d/0BwbDyV31W2pXNUlLcDh3SmhRNTA/view?usp=sharing